Participo, hoje, dia 24/06/2014, ao lado de gente fina, do 13º Sarau da Terça no Club Noir. O evento começa às 20h.

Arquivo da categoria: Poesia & arredores

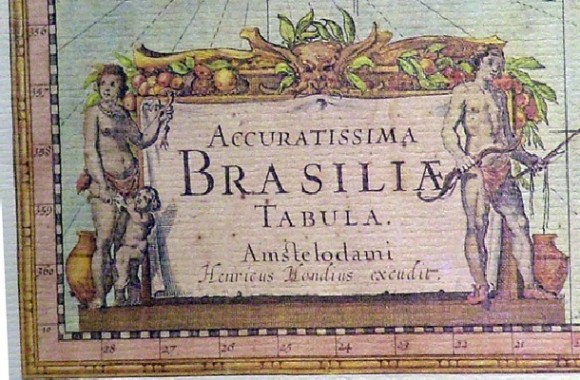

Poesia brasileira na Babelsprech

Dividido em 3 partes, o trabalho de fôlego feito por Ricardo Domeneck para a revista Babelsprech já pode ser lido. Lá se faz um panorama variado do que se produz hoje em dia no Brasil, assumindo desde o princípio a dificuldade e a insuficiência da empreitada e cumprindo com a apresentação de uma grande diversidade de linguagens presentes naquilo que podemos chamar de “poesia”. É um trabalho ao mesmo tempo monumental, arriscado, curioso e, por que não dizer, poético. E digo isso, não somente porque tive a honra de figurar entre os citados.

É sempre complexa a tarefa de dar um panorama da poesia contemporânea, de onde quer que seja, sem cair no jogo da canonização antecipada, no jogo da falsa ordenação, no mero juízo de valor, dentre outras coisas. A tentação de fazer o recorte e jogar formol em cima é sempre imensa. Nada mais difícil que falar do que está vivo, pulando e pululando ao nosso redor. Além disso, a grande tradição crítica do Brasil é a de uma busca infundada de uma certa civilidade nacional que, a bem da verdade, não existe e que, principalmente, não é necessária. Tudo isso é possível. Vá lá ver.

Clique nos links abaixo, afie seu inglês, tenha ao lado um bom dicionário e divirta-se:

parte 1: www.babelsprech.org/tuerme-der-nachbarn-2-brasilien-13/

parte 2: www.babelsprech.org/tuerme-der-nachbarn-2-brasilien-23/

parte 3: www.babelsprech.org/tuerme-der-nachbarn-brasilien-33/

Revista Mitocôndria

Foi lançada no dia 10 de maio a revista Mitocôndria – a cultura que respira a cidade 01. Coordenada pela jornalista Janaina Cunha, conta com uma equipe dream team. Ricardo Aleixo, como editor adjunto e colaborador, além ainda de Chico Cereno, Ice Band, Simone Castro, Magali Simone, Daniela Mata Machado, Black Josie e muitos outros. Já no número 1, traz o melhor do que a vida noturna pode nos oferecer: dança, teatro, festa, García Marquez, Hip Hop, Graffitagens, A admirada Grace Passô e muito e sempre mais.

Tive a honra de ser citado e comentado, com fotografias da participação que fiz ao lado de Bruno Brum no sarau do Memorial, no dia 29 de março de 2014, além de ter poemas (meus, do Bruno e do Wagner Merije) distribuídos ao longo das páginas da revista. É que a ideia é trazer à tona tudo o que respira, tudo o que pira e que a mídia – já tão soterrada e saturada de mais do mesmo – não quer dizer. Janaina dá a letra:

A poesia não tem tempo, história ou argumanto. Não é bela nem ruim. Não demanda erudição. A poesia é cotidiana, como pausas em ambiente de histeria coletiva – mesmo quando abrasiva. É fato em si, tangível embora dinâmico, pela capacidade de assumir contornos flexíveis, como a própria estrutura que a originou. E nesse ritmo a Mitocôndria abre caminho para os poetas, sem a responsabilidade de atribuir-lhes mérito ou demérito. Sem avaliar trajetória ou pertencimento. Porque o poeta não é feito de; apenas sente que é e assim se faz. Os aspectos formais são posteriores a isso.

Para conseguir exemplares, você deve escrever para

revistamitocondria@gmail.com ou ligar para (31) 3267-2419.

Sarau do Memorial – com Leo Gonçalves e Bruno Brum

Sábado, dia 29 de março, eu e Bruno Brum participaremos do Sarau do Memorial. Na ocasião, falaremos um pouco da nossa trajetória como poetas e como poetas-tradutores, comemorando especialmente os dez anos da primeira edição dos nossos primeiros livros: das infimidades (meu) e Mínima ideia (do Bruno).

Interessante é como nossos trabalhos (meu e do Bruno) tão diferentes entre si, encontram pontos de contato constantemente. Da ideia do minimínfimo ao gosto pela tradução, passando pelos olhares sobre o mundo ao redor e os influxos que nos levaram à produção do meu Use o assento para flutuar e do Mastodontes na sala de espera, dele, tudo isso escapando das mais imediatas influências mútuas. Como disse: temos algo em comum embora sejamos totalmente diferentes.

Durante o evento, falaremos poemas antigos e inéditos. O papo vai ser bom. E reto. Poesia viva. Quem estiver em BH, apareça lá.

Local: Memorial Minas Gerais Vale – Casa da Ópera

(Praça da Liberdade, s/n˚, Esquina com Rua Gonçalves Dias

Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil)

Quando: sábado, dia 29/03/2014 às 11h e às 13h

Entrada franca (sujeita à lotação do espaço)

Saiba mais no www.memorialvale.com.br

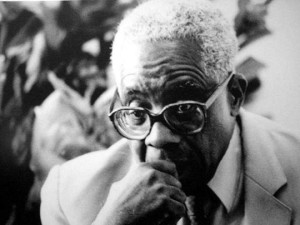

Diário de um retorno ao país natal

Hoje, na revista Escamandro, artigo meu sobre a bela tradução feita por Lilian Pestre de Almeida de Cahier d’un retour au pays natal [Diário de um retorno ao país natal], de Aimé Césaire, publicada em 2012 pela Edusp.

Por uma poética do diverso

Hoje, na revista Modo de Usar e Co., artigo meu sobre o imenso Édouard Glissant seguido de traduções.

www.revistamododeusar.blogspot.de

Juan Gelman, uma despedida

lenços

“adeusadeus” dizia/sacudindo seu coração como um lenço/

“adeusadeus” dizia/

na bondade da tarde/desfolhando-se

já quase lento como uma árvore/da vereda de defrontechegavam-lhe ânsias/desastres/vozes

que o tempo mudou/porque também há sóis e luas

em uma voz/e uma voz pode cair como a noite/

deitar/morrer tremendo de astros/levantarcheia de sol/e os meninos da vereda de defronte

tinham uma tarde na voz/

a tarde em que ele dizia “adeusadeus” a todo mundo/

aos trens que chegam e aos trens que vão/adeus ao coração que voa e ao vôo do coração/

adeus à árvore da tarde/

ao tempo desfolhado/

adeus ao menino que passou/do livro Isso (UnB, 2004)

*

Juan Gelman se foi e eu estou um pouco órfão.

A primeira vez que um livro de Juan Gelman apareceu em minhas mãos foi em 1996, trazido por minha amiga Rosana Vallesillo. Interrupciones II. Os poemas logo me entusiasmaram pelo seu ritmo, pelo surrealismo das imagens, pelo clima de tango e pelo amargo humor. Durante dois anos este livro não saiu da minha vista um instante sequer. Se aprendi a falar espanhol, isso se deve em grande parte a esse livro.

Naquele tempo, na minha roda de amigos, intercambiávamos descobertas de poesia que mais nos agradavam. A poesia de Juan Gelman é uma celebração da amizade. Eu queria compartilhar com eles os poemas que lia, mas como fazê-lo sem traduzir? Se hoje me dedico de alguma maneira à arte da tradução, isso começou com os poemas de Juan Gelman.

Em 1998, o site www.tanto.com.br publicou minha tradução de “sobre a poesia”, poema que se tornou um clássico na minha vida e que sempre recito onde quer que eu vá.

Andityas Soares de Moura frequentava a livraria onde eu trabalhava. Falei para ele que gostava desse poeta e quando ele adquiriu o livro Amor que serena termina, primeira antologia de Juan que tinha acabado de sair pela editora Record, em tradução de Eric Nepomuceno (não me lembro o ano) Gelman se tornou também um dos poetas favoritos do meu amigo. Com Andityas, sempre troquei muita correspondência.

Me lembro muito bem de uma tarde de maio de 2003, quando eu estava na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Ao acessar meus emails encontrei uma mensagem do Andityas com o título BUEEEEMMMMMMMBBBBAAAAAA!, onde ele dizia com muito entusiasmo que havia conseguido o endereço eletrônico de Juan Gelman. A partir de então, passamos a nos corresponder com ele. Falávamos de vários assuntos, mostrávamos a ele nossas traduções que ele revisava e discutia conosco.

Uma série de acasos fez com que publicássemos o livro Isso pela UnB em 2004. Um trabalho feito em parceria entre os tradutores e que contou com total apoio linguístico e poético do próprio autor. Celebrávamos uma amizade. Depois da publicação, pouco a pouco a correspondência foi se arrefecendo, mas vez por outra dávamos notícias uns dos outros.

Em 2012, enquanto eu preparava parte da programação do Fliv – Festival Literário de Votuporanga, escrevi para Juan no meu tosco español del plata:

“Hoy por la tarde estuve leyendo en el periódico la bonísima noticia de que venís al Brasil en abril! Esto me ha alegrado mucho. He leído allí que estabas abierto a propuestas para participar de eventos literarios en otras ciudades del Brasil.”

Fiz-lhe o convite para participar do Fliv, ao que ele me respondeu dizendo que não poderia:

“No sé qué diario leíste, pero nunca me propusieron eso y a estas alturas lamentablemente no puedo moverme de Brasilia ni llegar antes del 14 para irme el 20. Siento mucho perder esta oportunidad de conocernos de persona.”

Perguntou se eu continuava escrevendo, ao que lhe respondi que se tivesse deixado os versos, hoje estaria louco.

Ele me responde:

“El Fondo de Cultura Económica acaba de publicar mi obra reunida –que también saldrá en Argentina y España – pero no puedo dejar de escribir por tus mismas razones, porque el que está enfermo y loco es este mundo.”

Não quis perder a oportunidade de “conocer a Juan de persona”: fui a Brasília. Ao final de sua fala, fui falar com ele. “Oye, por qué no venís en la tardecita y tomamos una taza de café?”, me disse.

Cheguei às 18h. Ele estava hospedado na zona dos hotéis de Brasília, ao lado do eixão. Pedimos ao recepcionista para nos indicar o café do hotel, mas estava fechado. Saímos à rua a procura de um lugar. Mas em Brasília não há esquinas, quanto menos cafés. A não ser em shopings. Caminhamos lentamente até o outro lado do eixão, não sem antes enfrentarmos o estranho trânsito daquela cidade. Não encontrando um café, sentamos num trailer para tomar cerveja e conversamos intensamente durante uma hora, fumamos vários cigarros e fomos abordados por pedintes para os quais ele sorria. Não dava dinheiro, mas oferecia cigarros. Me contou de seus exílios, da saudade dos amigos, falamos de poesia, política e trocamos presentes. Quando falamos do divertido filme El lado oscuro del corazón, que tem em seu roteiro poemas dele, ele me disse: “esa película realizó un sueño mío, que era el de pagar la cuenta del bar con un poema. En Buenos Aires, yo solía preguntar al mesero si yo podía pagar con un poema. Y qué lástima, siempre decía no.”

Tinha um metro e oitenta, olhar triste e sorriso de criança. Não vivia de nostalgias, estava atento às coisas de seu tempo, ao mundo de agora, à vida de agora. Tinha uma alma generosa e gostava de se dedicar aos seus afetos. Por fim, acabou me contando algumas impressões que teve a meu respeito nos tempos em que eu estava em Belo Horizonte e mostrou agudíssima percepção do que eu estava vivendo. Nos despedimos, não nos vimos mais, embora eu tivesse o desejo de me organizar (há vários anos que penso nisso) para fazer uma visita em sua cidade adotada, a Ciudad de México.

Sobre esta experiência de Brasília, escrevi em espanhol o poema “Um par de coisas por dizer”, que aparece em português no meu livro mais recente (que por sinal foi prefaciado por ele).

UN PAR DE COSAS QUE DECIR

para Juan Gelmanque no hay la salud del mundo

que seguiremos cantando aunque

que no hay belleza suficiente

que éste exilio es de aquella parte

que el eje lleva gente de hierro

aunque sea hierro anémico

como la vida la vida enferma

que no nos cuesta querer una vida más limpia

aunque en brasilia no haya esquinas donde

tomar una taza de café

que los aires no estarán más buenos

sin el olor del humo

que la memoria no es quizás

ni tango ni rosa engalanada

o labirinto necesario

sino una caricia de la verdad

aunque sea verdad que sea mentira

habría un par de cosas sí

un par de cosas que decir

que seguiremos diciendo

*

Juan foi um personagem importante para a história do mundo. Sua luta pela memória dos desaparecidos durante as ditaduras militares foi muito mais que poesia. Ao encontrar os restos mortais do filho, morto num campo de concentração do Uruguai, não se deu por satisfeito. Mais tarde, encontrou também sua neta, Macarena Gelman e a luta nunca cessou, mesmo assim. Havia ainda mais gente, muito mais gente a ser encontrada.

Como jornalista, fazia o que a maioria da imprensa não faz: investigava e contava sobre as tramas recônditas dos que humilham e ofendem o mundo. Dizia o que ninguém tem coragem de dizer e tratava isso com seriedade. Um pouco dos seus textos jornalísticos podem ser lidos no seu blog www.juangelman.net.

Sua poesia extremamente multifacetada, tinha uma imensa pluralidade de vozes. Vozes por dentro e por fora. Boas para a recitação, dizia o que os ninguéns diriam. Experimentava muito. Criava personas, se reinventava linguisticamente. Se nos anos 1960 buscava o linguajar do tango, o lunfardo e o porteñol (como no livro Gotán), nos anos 1970, fazia incursões nas entranhas da língua. Seu livro Citas y Comentarios trazia recriações de Santa Teresa de Ávila e San Juan de la Cruz. Outro livro do gênero é Com/posições, que o Andityas traduziu e publicou pela Crisálida. Mas foram as experimentações de Dibaxu que me intimaram a buscar também, em minha própria poesia, as entranhas ocultas da língua brasileira. A poesia dele trazia essa mesma ambiguidade de sua pessoa: escrita de ternura extrema no lugar onde deveríamos encontrar o ódio e o desespero. Uma escrita de violência e calma juntas, sem nunca cair no hermetismo vazio, na falta ou na aparente falta do que dizer.

Embora tenha morrido aos 83 anos, eu tinha a impressão de que ainda viveria muitos anos. Mas a morte não marca dia. Pessoas que me conhecem, quando souberam da notícia, vieram carinhosamente me dizer que ele, certamente, estará em lugar melhor neste momento. Talvez seja egoísta dizer isso, mas a presença de Juan no planeta nos mantinha (a nós que queremos “una vida más limpia que esta”) um pouco protegidos da mentira e do esquecimento.

Hoje, sem Juan, nossa responsabilidade aumenta imensamente. Que os deuses o recebam como merece. O homem que se foi não era apenas um. E teremos que ser inúmeros por ele. Talvez sim, talvez ele esteja em lugar melhor. Mas nós não.

***

Abaixo, mais 3 poemas do livro Isso, porque não há meio melhor de lembrá-lo e prestar-lhe homenagens:

somos

e como é isso que encurva?/

avança o tempo pelas têmporas?/

aqui sangram ao sol

da injustiça/mismamente/

e logo/que pouquinho/

sede que encova estas paredes/

tanta dor/tanta dor/

e já me calo/já

venha/irmãozinho/são seus cavalinhos/

e tudo o que pensam/

e como ficam bonitos

quando falam ao contrário/

*

o pássaro

alma/você ergue seu sonhar?/maldito pelos

que sofreram por sonhar?/e te espancam

para que se cale?/e

dizem que está equivocada?/que

não venha com seus sonhos?/

que há dor suficiente?/que olhe o

pássaro que tranqüilo cruza o céu?/

bota seu ovo no esquecimento?/

*

mundo

da rosa que amo/como cuidarei?/

não lhe faço mal?/

não a estrago?/

não lhe corto os pés?/

e este acabar?/este estar

como não estar?/e como ir-se

de ti/rosa?/

ajuntar a dor ao já sido?/

não entristecer-te a bondade/

que no mais dos dias se queima?/

e nada?/e tudo?/e mesmo nunca?/

e que não chores?/

Me: We

Publico abaixo a tradução de um ensaio curto do poeta e professor Dan Hanrahan que traça uma rápida leitura sobre Muhammad Ali, o campeão do Boxe que foi amigo de Malcolm X e um ativista do Movimento Negro estadunidense. A reflexão foi publicada originalmente no site www.pilsenportal.com, no dia 26 de janeiro de 2012.

O caminho adiante num poema de Muhammad Ali

(por Dan Hanrahan)

Ao chegarmos ao fim do primeiro mês de 2012 e contemplar a miríade de questões que nos pesam e pressionam como comunidade e como nação, relembro um comentário feito por George Plimpton. Quando chamado a refletir sobre o caráter e o gênio do peso pesado e poeta improvisador norteamericano Muhammad Ali, o lendário escritor e editor da Paris Review falou de um poema de duas palavras. Plimpton ouviu o campeão recitar o poema a uma grande multidão certa vez nos anos 1970. Ali proclamou simplesmente: “Me: We”. Plimpton e as pessoas que estavam presentes ficaram comovidos. Plimpton nunca esqueceu a sabedoria destilada.

Me: We. É esse movimento em pensamento e ação que pode transformar e agir sobre todas as questões que os Estados Unidos e o mundo enfrentam. Emissões de carbono causando um aumento na temperatura global? Me: We. Desigualdade brutalizante entre os ricos e os pobres? Me: We. O surgimento de tensões a respeito das questões de imigração? Me: We. Tensões éticas e religiosas surgindo e se manifestam explicitamente dentro da sociedade? Me: We.

We não é um conceito absoluto para o Homo sapiens: 95% da história humana foram gastos com grupos de caçadores e coletores de 75 a 150 pessoas que, tentando sobreviver e florescer ao longo desses muitos milênios, tinham que manter uma atitude de compartilhamento. Os membros de tribos que tentaram guardar recursos individualmente poderiam ser expulsos, uma situação que poderia facilmente levá-los à morte. Na realidade, um esforço hercúleo foi requerido para convencer humanos a agir contra sua mais profunda natureza e procurar cumpri-lo de um modo puramente individualista – na maioria das vezes através de acumulação de bens de consumo e da busca por status social que a acumulação de riqueza proporciona.

Como foi detalhado brilhante, bem humorada e às vezes terrivelmente no filme do documentarista Adam Curtis, The century of the self (O século do self), exibido pela BBC, Edward Bernays, o sobrinho de Sigmund Freud, conhecido como o criador do marketing moderno, usou a manipulação dos mais irracionais impulsos da psique humana ao criar desejos onde antes não havia. Como Paul Mazer, um banqueiro de Wall Street que trabalhava para a Lehman Brothers nos anos 1930 declarou: “Devemos fazer com que os Estados unidos deixem de ser uma cultura de necessidades para uma cultura do desejo. O povo precisa estar treinado para desejar, para querer novas coisas, mesmo antes de as velhas terem se consumido por completo. Os desejos do homem devem ofuscar suas necessidades.”

Nossas verdadeiras necessidades são atendidas através do salto sugerido pelo poema, “Me: We”. Como para nossos desejos, vamos dar-lhes indulgências e celebrá-los enquanto eles não privam os outros de suas necessidades e quando temos certeza de que são, de fato, nossos desejos. Nossos verdadeiros desejos são realizados através da conexão humana, conexão com a natureza, conexão com algo maior. Me: We. Se no nosso leito de morte nos lembramos de um broche de diamante, isso acontece porque o broche era de nossa mãe ou avó ou foi adquirido sob o signo do compartilhamento com uma irmã que costumava usá-lo numa noite de lua cheia durante a primavera. Me: We.

(Tradução de Leo Gonçalves)

Transatlântico musicado

Alguns de meus poemas têm uma função mágica para mim. Como se sua existência e sua vocalização fossem capazes de me proporcionar, a mim, seu autor e a quem quer que se aproprie dele, uma espécie de cura. Assim é para mim este poema “Transatlântico”, que aparece no meu mais recente livro, o Use o assento para flutuar.

É um poema em ritmo de mar. De tal forma que quer transformar o monossílabo mar em ação, em verbo infinitivo e suas conjugações. Que são vento, léu, deriva. Principalmente deriva. A deriva para a qual topei me entregar e que me levou, apesar de todos os reveses da vida, e que me permitiu conhecer tantos lugares, tanta poesia e, principalmente, tanta gente incrível.

Foi numa dessas derivas, perambulando por Paraty que conheci a linda cantora Elizabeth Woolley. Nos encantamos rapidamente um pelo outro. Logo, a deriva do poema também a encontrou e ela, uma mulher marinha, com sua voz de onda, musicou este que eu pensava ser um poema imusicável.

Em pouco tempo, Elizabeth, a Guzzi, como chamam seus amigos mais próximos, se tornou imprescindível para mim e agora somos parceiros com esta, outra e outras músicas que ainda virão.

Agradeço a ela por tornar real para mim o sonho da música. Estamos juntos na deriva-mundo.

*

Elizabeth Woolley é uma alma em busca dos próprios sons. Filha do contrabaixista Pete Woolley, irmã da pianista Louise Woolley, ela compõe, canta, toca violão e piano e emociona o público com bossas, jazz e outros ritmos que ela mistura em sua própria música. Se lançou como intérprete no disco Guzzi e como compositora nos discos Infindável e o infantil Urubububu.

Atualmente, ela desenvolve o projeto “Cartas de amor”, musicando poema de autores diversos, principalmente mulheres (tenho orgulho de estar entre elas com este “Transatlântico”). As canções são arranjadas por ela e seus amigos que se reúnem de tempos em tempos para gravar ao vivo. As filmagens, gravações e edições são realizadas por Flávio Tsusumi e em seguida deixadas no youtube.

Para saber mais sobre ela, vá para o site www.elizabethwoolley.com

*

Transatlântico (Elizabeth Woolley/Leo Gonçalves)

Voz : Elizabeth Woolley.

Poema falado: Leo Gonçalves.

Guitarra e Arranjo: Michel Leme.

Baixo Acústico: Bruno Migotto.

Percussão (Cajón): Rodrigo Digão Braz.

Vídeo, áudio e edição: Flávio Tsusumi.